こんにちは。ワンパーパス株式会社代表のヨネザワです。

現在、私は、PRTIMES公認プレスリリースエバンジェリストとして広報・PR活動を行いながら、中小企業診断士資格を活かして企業支援に携わっています。

多いときは月に7件以上、年間約70件近いプレスリリースを執筆することもます。

プレスリリースエバンジェリストについての詳しい説明はこちら。

今回はそんな私の経験をもとに、現在、起業初期フェーズの方に向けたプレスリリース作成ワークショップを各地の起業支援施設等で展開しています。

この記事では、ワークショップでお話していることの一部である、プレスリリースの基礎知識についてまとめてお伝えします。

セミナーには10名の受講者が参加

私が開催しているセミナーでは、前半にプレスリリースの基礎をお伝えし、後半では実際に手を動かしながらリリースの“たたき台”を作っていただく構成をとることが多いです。

私としては「頭で理解するだけでなく、書く・作る経験を持ち帰ってもらう」というのがいちばん重要だと考えていたので、後半のワークショップにしっかり時間をかける内容にしています。

セミナー前半ではプレスリリースの基礎を学ぶ

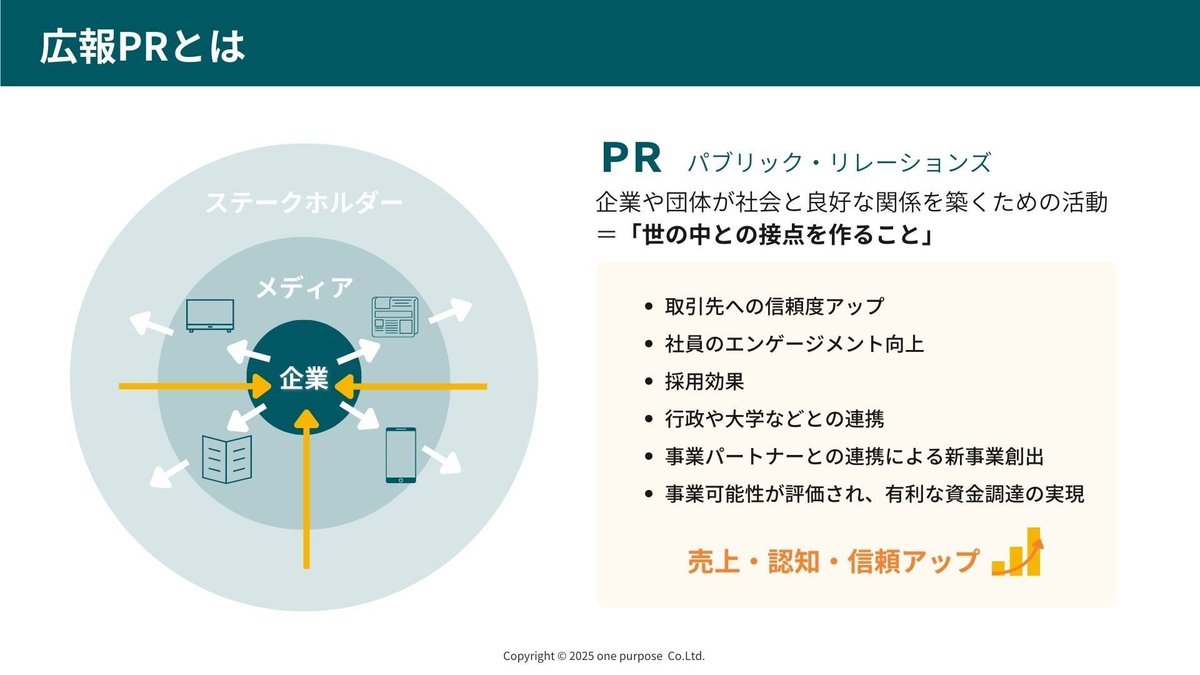

セミナー前半では、「そもそも広報・PRとは何か」「プレスリリースはどのような位置づけの手法なのか」という概念的な部分からスタートします。

まずは広告と広報の違い、プレスリリースが新聞・テレビなどのメディアで実際にどのように扱われているかなどを整理し、さらに「プレスリリースを書くときに必ず押さえたい要素」をリストアップしていきます。基本構成を頭に入れることで、スムーズにプレスリリースを書き進められるようになるのです。

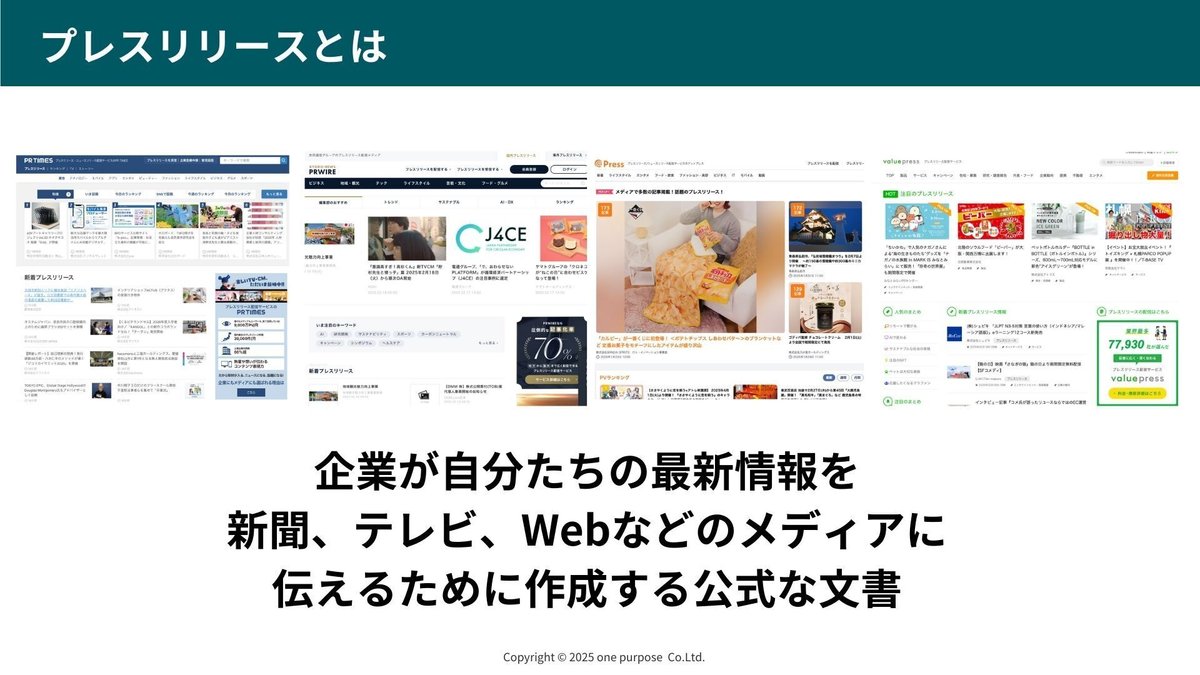

プレスリリースとは何か

プレスリリースって何?と聞かれたら私はいつも、企業や個人が、メディア(新聞・テレビ・雑誌・ウェブなど)に向けて公式情報を伝えるための文書だと答えています。

少し前までは紙を使って配布するのが主流でしたが、今はPR TIMESやバリュープレスなどの配信サイトを利用してウェブ上で公開・拡散するのが主流です。

とはいえ、紙での配布や記者クラブへの営業も未だに有効だと思います。「え、記者クラブは大企業とか有名人しか入れないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。誰でも必要部数を印刷して持っていけば、情報を投函できるんです。そこに置かれたプレスリリースは、NHKや読売新聞、毎日新聞など、多くの記者さんの目に留まる可能性があります。

私自身、都庁・県庁などの記者クラブに紙のプレスリリースを持っていき、メディア掲載を獲得した事例をいくつも見てきました。これはぜひ活用していただきたいです。

記者クラブへの“投げ込み”は続けることが大事

まずは、都庁や県庁にある記者クラブに電話して必要部数を聞きましょう。記者の目に留まるよう、タイトルや写真のインパクトが重要です。最初からあまり期待しすぎず、「掲載されたらラッキー」くらいのマインドで出し続けましょう。

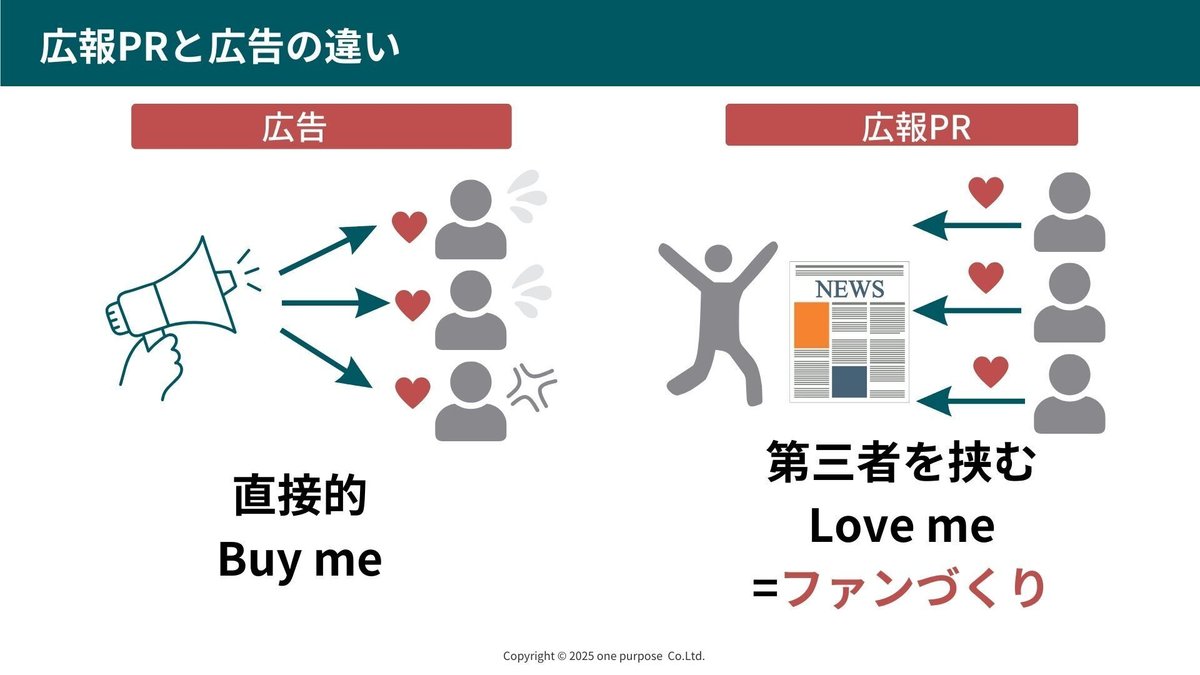

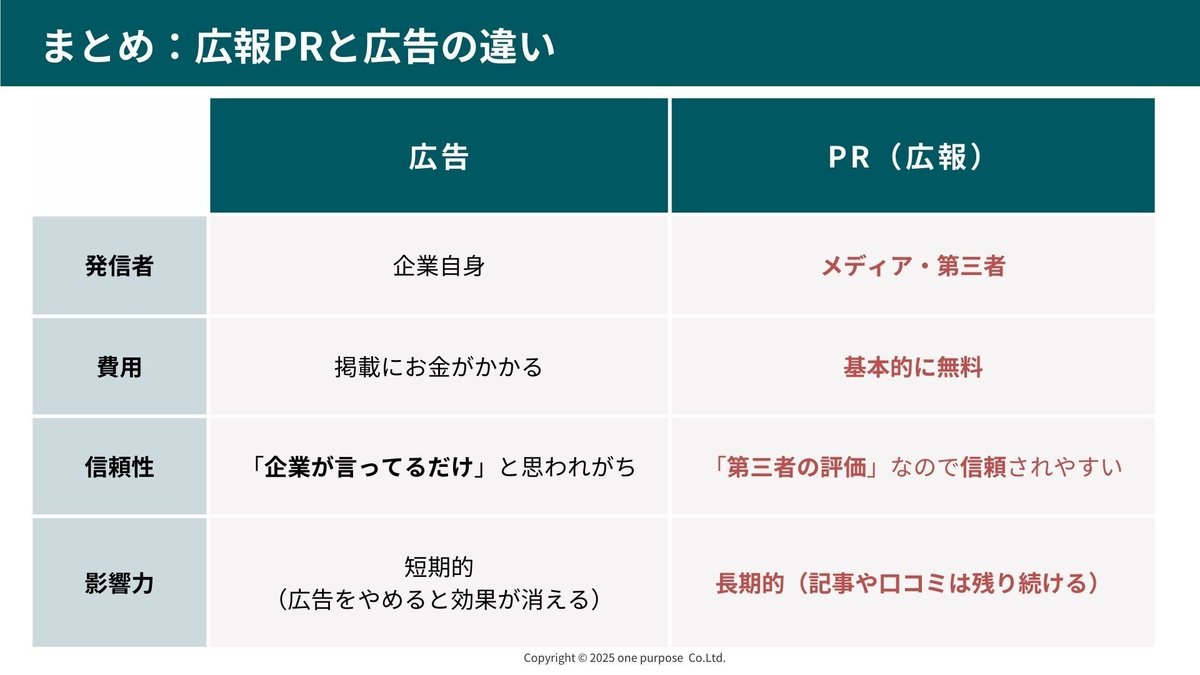

広告と広報PRの違い

広告と広報(PR)はどう違うのか。私は、「バイミー(Buy Me)」「ラブミー(Love Me)」という言葉で説明しています。広告はお金をかけて“買ってください(バイミー)”と直接アピールする手法です。

広告は一時的な爆発力を持ちますが、予算を止めれば反響が弱くなってしまうリスクは否めません。

これに対し広報PRは、“好きになってください(Love Me)”と第三者の目を通して伝える手法。取材記事やプレスリリースなど第三者に語ってもらうことで、信頼が蓄積しやすく、長期的な効果が期待できるという特性があります。プレスリリースはまさに、広報PRの代表的な手段のひとつです。

プレスリリースを作る上で大切なポイント

私が一番お伝えしたい点は、リリースの基本構成について。具体的には、以下の6つのポイントをA4用紙1枚にまとめるのが理想です。

1.タイトル+メイン写真

2.リード文(いつ・どこで・誰が・何を)

3.社会的背景・課題感

4.取り組み・イベントの詳細

5.発信者のストーリー・想い

6.問い合わせ先

特に重要なのが、(3)社会的背景・課題感と(5)発信者のストーリー・想いの2つ。

プレスリリースは、記者へのラブレターだと考えています。“なぜ今やるのか” “それが社会にどう役立つのか” “何を変えたいのか”といった社会的視点と、自分たちの想いや背景をしっかり込めないと、せっかく書いても目に留まらずゴミ箱行きになりかねません。

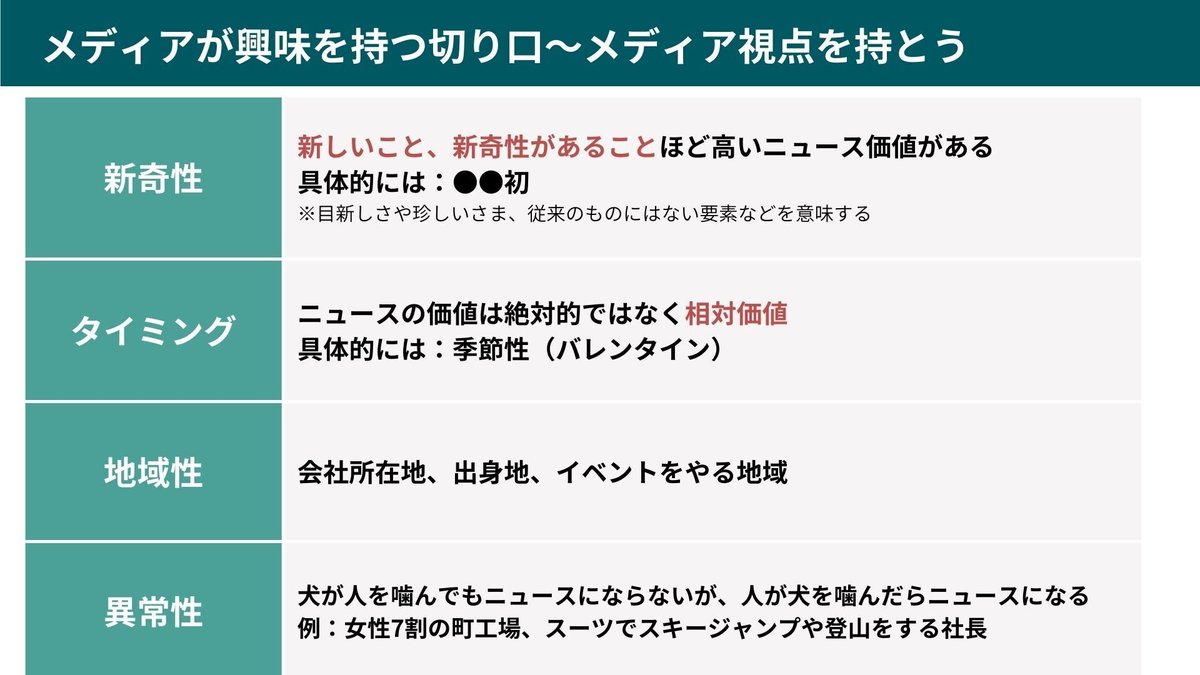

私がこれまで広報・PRの現場に携わってきたなかで、大切にしているのがニュースバリューをいかに高めるかということ。ニュースバリューを高める要素となるのが、「新規性」「タイミング」「地域性」「異常性」の4つです。私自身、年間数多くのプレスリリースを書いてきたなかで、同じネタでも、配信時期や切り口の工夫次第で取材される確率が大きく変わると実感しています。

例えば、既存のサービスや商品でも導入するテクノロジーが新しかったり、時期を合わせて季節の話題と絡めたりするだけで“新規性”や“タイミング”を演出できるんです。あるいは、地域の特産品や地元イベントとの連携を強調すれば“地域性”が際立ちます。

さらに、逆転の発想や大胆な挑戦を取り上げることで、“異常性”としてニュースバリューを後押ししてくれるんです。

うさぎ堂の事例:タイミング・社会性・地域性・異常性

タイミング・社会性・地域性・異常性について、私の事例をもとにもう少しお話させてください。

私は2021年にうさぎだけの本を集めた「本屋うさぎ道」を立ち上げました。うさぎ道についてお話すると皆さん口を揃えて「おもしろい!」と言ってくださいます。

そこで、うさぎ年を迎えるタイミング(2023年)に合わせて2022年12月、「正しく知ってほしいうさぎさんの飼い方・付き合い方」をテーマにしたイベントを開催することにしたんです。それに伴い、イベントの概要を一枚のプレスリリースにまとめて横浜市や関係メディアに配信。

すると、新聞社やWebメディアなどから10件以上の取材依頼が舞い込み、想像を超える多くの方々がイベントに来てくださいました。今振り返ると、タイミングや社会性、地域性、異常性の4つがうまく合わさったことで、ニュースバリューが高まったのだと思っています。

セミナー後半はワークショップを通じて実践的に学ぶ

セミナー後半では、プレスリリースを実践的に学ぶワークショップを実施します。受講者それぞれが、自身の事業や企画をテーマにプレスリリースの“たたき台”を作成します。

まずは、前半の講義でお伝えした「新規性」「タイミング」「地域性」「異常性」を意識しながら、タイトルとリード文(いつ、どこで、誰が、何をするのか)を書き出してもらいます。

その際、なぜ今やるのか、具体的にどんな課題を解決したいのかという背景や狙いをわかりやすく説明できるよう、数字や事実関係、社会の動向などを盛り込むようアドバイスを行いました。

実際に手を動かしてみると、受講者からは「ここがうまく書けない」「そもそも自分の取り組みの強みって何だろう?」といった声が次々に上がります。こうした疑問や悩みこそが、プレスリリースをブラッシュアップする大きなヒントです。

受講者同士、「こういう書き方が分かりやすいかも」「逆転の発想で見出しを付けるとおもしろそうですね」と意見交換する姿が見受けられました。セミナー開始直後は不安げな表情だった受講者が楽しそうにプレスリリースを作成している姿に、こちらまで嬉しくなりましたね。

ワークショップを通じて得たどこを磨けば記事になるかという視点は、今後の実践に役立つはずです。自分が書いたリリースを配信して反応を確かめ、さらにブラッシュアップを重ねる。地道な作業ですが、これを繰り返すうちにメディア掲載のチャンスやビジネスパートナーとの出会いなど可能性がどんどん広がると思います。

まとめ

セミナー終了後は、参加者同士やスタッフと名刺交換したり、「もっと詳しく教えてほしい!」とお声がけいただいたりして、会場はしばらく熱気に包まれることが多いです。

何より「最初は敷居が高いと思っていたプレスリリースが、意外と書いて出すだけなら難しくないことが分かりました」「記者クラブなんて行ったこともなかったけど、今度勇気を出して行ってみます」といった前向きな感想をいただけたのが嬉しいですね。

繰り返しになりますが、プレスリリースは、企業・個人が社会に向けて公式に発信する強力なツールです。すぐに取材が来る保証はありません。

しかし、広告費が十分でなくても、あるいはまだ無名のスタートアップや個人事業主であっても、社会に発信したいネタがあるならば、まずは書いて出してみること。そこから予想外のメディア掲載や新しいコラボレーションが生まれるケースを、私は何度も見てきました。

これからも公的支援機関や、私自身が代表を務めるワンパーパス株式会社を通じて、広報PRの楽しさと可能性を広めていきたいと思っています。

もし「自分もプレスリリースを出してみたいけど、どうすればいいの?」と悩まれている方がいらしたら、気軽にご相談ください。一緒にタイトル案を考え、ファクトとストーリーを磨き上げ、“取材したくなる”プレスリリースを生み出すお手伝いができれば幸いです。